深圳市華典智慧科技有限公司

地址:深圳市龍華區深圳北站匯隆商務中心一號樓9樓

總機:0755-29484600 15019285948

郵箱:mail@huadior.com

從王陽明、西鄉隆盛到稻盛和夫的人生哲學

發表日期:2018年3月13日 信息來源:華典智慧 瀏覽:734

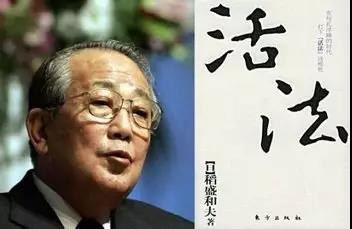

王陽明,陽明學派之創始人,我國宋明時期儒家心學之集大成者,是中國歷史上罕見的文武政全能大儒。西鄉隆盛,幕末時期“維新三杰”之一,與加藤清正并列為日本民間“公卿信仰”之最,被譽為“最后的武士”。稻盛和夫,日本“經營之圣”,創造了京瓷、KDDI、日航三大經營奇跡。三人在各自的時代達到了人生的巔峰,相互之間本無太多必然聯系,但卻因為人生哲學的一脈之承,被視作是他們成功的“月桂樹之冠”。拋開后世對王陽明、西鄉隆盛褒貶不一的爭論,其致良知、萬物一體之仁、敬天愛人的思想與稻盛和夫“人生的意義是什么?人生的目的在哪里?”的追問一脈相承。《活法》一書對稻盛和夫的人生哲學進行了詳細闡釋,同時也為我們在職場、人生、精神等多層面提供了有益的借鑒和指引。本書中其人生哲學可以“忠、勤、仁”三字加以概括。

一、盡心于人曰忠,不欺于己曰信

司馬光在《四言銘系述》中提出上述觀點,他認為:心誠而后意正,意正而后身修。清·劉統勛在家訓中多次教導兒子劉墉:務要修德養氣。稻盛和夫在《活法》中反復論證,良好的道德才能實現人的靈魂自我救贖,有才無德的人只能取得一時之成果,而人格的修煉會超越個人原來的層次,實現真正的成功。故此,此處之“忠”特指忠于良知,忠于公序良俗,忠于自己歸屬的集體。稻盛和夫提出“人生·工作的結果=思維方式×熱情×能力”的方程式并認為思維方式為決定性因素,實屬真正的智慧結晶。

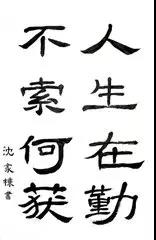

二、人生在勤,不索何獲

張衡在《應閑》中的這句話是對人生必須“勤勉”的最好解讀。事實上,王陽明在五歲之前尚不能開口說話。西鄉隆盛多次被囚禁流放,窘迫無路之時甚至打算自盡。稻盛和夫初中、高中、大學考試經常不及格,原本的理想是當一個醫生,可是大學畢業找不到工作卻只能到瀕臨倒閉的陶瓷廠打工。三人并非常規意義上的“天才”、“幸運兒”,但最后能得到命運之神的眷顧,達到人生的巔峰,一個決定性因素即為“勤”。不但在創業、開創階段要勤奮工作,在獲得相當的地位和財富后,更要加倍地勤勉。稻盛和夫以78歲高齡出任日航CEO,力挽狂瀾于大廈將傾之時,忘我甚至發瘋般地投入工作,實為打開成功大門的金鑰匙。

二戰后,戰敗的日本能夠迅速從廢墟中崛起,抱有和稻盛和夫一樣“勤勉”工作的人不在少數。松下幸之助、盛田昭夫及山內溥等人無一不是工作狂。稻盛和夫認為“人生真理在勤奮工作中領會”,即忘我的工作是提升人格、修身養性的直接簡單途徑。米蘭·昆德拉認為:生命既有“不能承受之輕”,亦有“不能承受之重”,如何平衡輕重?身邊的事實告訴我們,真正勤勉工作的人,必將獲得精神、個人價值、物質生活的回報。

三、求在我者,仁義禮智;求在外者,富貴利達

胡達源在《弟子箴言》中對“求我”與“求外”進行了辨析,即所謂“求仁得仁”也。稻盛和夫深受王陽明、西鄉隆盛之影響,認為“仁”是人生追求的最高目標,即在經歷了自我人格提升、以勤勉利他之心奉獻人生后,實現與宇宙潮流協調和諧即為最高目標。他引用了日本佛教“因果”、“業報”、“持戒”等概念來詮釋追求心靈之平靜、精神之長存的目標。比較而言,他的思想較之孔子“仁愛”的儒家思想落于小乘,但仍不失為人生的一種境界。

如何活法?唯心而已!